出産はそれだけでも不安ですが、いくら支払うのか、費用の不安も多いと思います。

看護師の私が選んだ病院は、食事やお部屋などサービスの充実した結構高めのクリニックです。

その入院費、サービス、産院選びのポイントをまとめました。

帝王切開なので3割負担だけど、保険適用外もあるし、実際いくら用意するんだろう、、

✅帝王切開の費用が分かる

✅支払額を抑える方法が分かる

✅看護師視点で産院を選ぶポイントが分かる

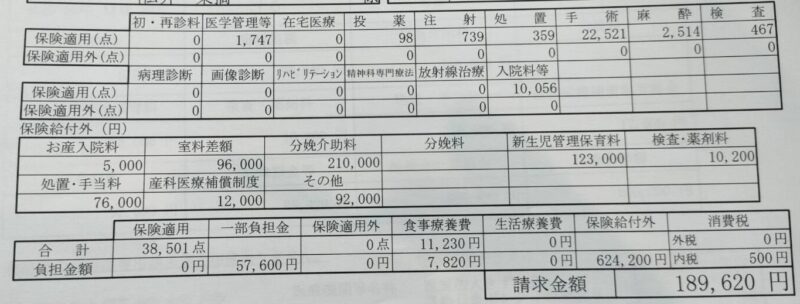

退院時の支払額

入院前金、出産育児一時金を差し引いた退院時の支払いは145.120円でした。

入院前金は50,000円

一時金は500,000円

| 出産費用総額 | 689,620円 |

| 前金・一時金合計 | 550,000円 |

| 退院時窓口支払い額 | 145,120円 |

出産条件

| 出産日 | 2023年 平日 |

| 施設 | 個人病院(産科医療保障制度加入院) |

| 出産方法 | 帝王切開術 |

| 部屋 | 個室一泊12,000円 |

| 入院日数 | 7泊8日 |

| 保険 | 国民健康保険 |

| 民間保険 | 加入無し |

| 限度額認定 | 発行 |

| その他 | お祝い膳旦那さん分5,000円 オプショナルスクリーニング10,000円 |

| 分娩予約金 | 50,000円 |

費用 内訳

保険給付外が約60万円

領収書をみると、保険給付外(保険適用外)が、保険適用の約2倍の金額でした。

この金額は医療費ではないので、確定申告で医療費控除の範囲にはなりません。

| 合計(点) | 負担金額(円) | |

| 保険適応 | 38,501 | |

| 一部負担金 | 57,600 | |

| 食事療法費 | 11,230 | 7,820 |

| 保険適用外 | 624,200 |

全部自己負担だと100万円を超えます。

国民健康保険分の3割負担がありがたいです。

病院、クリニックによって差が出るのが保険給付外の項目ですので、総合病院だともう少しお安く済んだのかもしれません。

ただ、食事が手造りで毎回感動的においしかったのと、産後エステやクリニック全体がきれいで癒される施しがあったので満足度は高かったです。

医療適用は約38万円

保険適応は全体の半分以下でした。

1点=10円、私はその3割負担です。

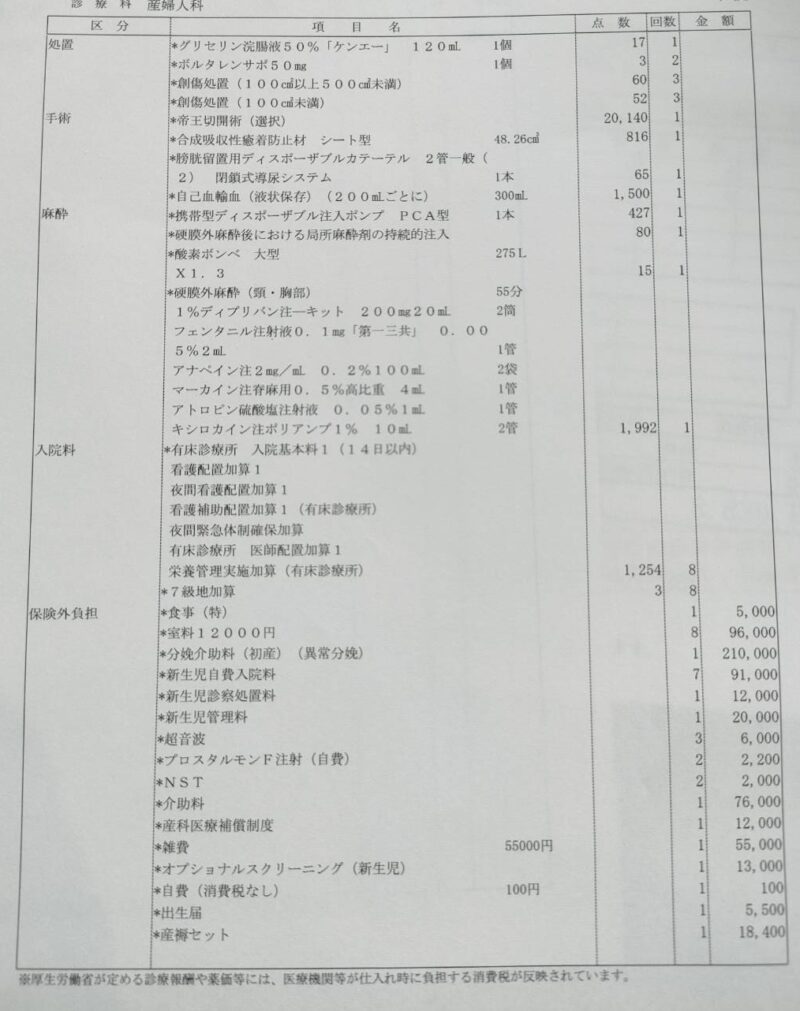

| 保険適用(点) | |

| 医学管理等 | 1,747 |

| 投薬 | 98 |

| 注射 | 739 |

| 処置 | 359 |

| 手術 | 22,521 |

| 麻酔 | 2,514 |

| 検査 | 467 |

| 入院料等 | 10,056 |

手術代が一番点数が高く、次いで麻酔、輸血となっていました。

診療明細を確認すると、帝王切開の手術代は20,1400円、3割負担では自己負担額60,420円

とてもお世話になった、痛み止めのボルタレンサポ50㎎の座薬は1個30円で3割の自己負担で9円でした。

限度額認定や高額療養費制度を活用すると医療費はそこまで支払額として大きくないと感じました。

保険給付外の内容

| (円) | |

| お産入院料 | 5,000 |

| 室料差額 | 96,000 |

| 分娩介助料 | 210,000 |

| 新生児管理保育料 | 123,000 |

| 検査・薬剤料 | 10,200 |

| 処置、手当料 | 76,000 |

| 産科医療補償制度 | 12,000 |

| その他 | 92,000 |

分娩介助料という項目が高額でした。

医療費に入りそうな項目ですが適用外でした。

今回のクリニックは全室個室でしたが総合病院で感染や救命のため病院側の都合で個室に入る場合は個室料金は原則取られません。希望の場合のみ、です。

支払い額を減らす手続き

直接支払制度を利用する

出産育児一時金の直接支払制度を利用すると、窓口支払い額を減らせます。

分娩予約をした産院の事務から、直接支払制度を利用するか否かの書類が渡されました。

その同意書にサインするだけで手続きは終了です。

限度額認定証をもらう

「国保のしおり」より引用

私の場合29週の妊婦検診で逆子だったので区役所の国民健康保険課に行き限度額認定証を申請しました。

持ち物は特になく、平日の午後30分程度で待ちましたが、その場で申請証をもらえました。

当時は退職し無職で所得額210万円以下、自己負担上限額は57,600円の区分でした。

あとで高額療養費の手続きをしても払いすぎた分は戻ってきますが限度額認定証を利用した方が産後は楽だと思います。

里帰り出産等妊婦健康診査費・新生児聴覚検査費助成の申請をする

県外への里帰り出産の場合、妊婦検診の助成券が使えない場合があります。

出産後申請すれば県内で出産した場合と同額を助成してもらえます。

妊婦子宮頸がん3,400円

初回妊婦検診10,880円

2~14回で1回当たり5,090円

新生児聴覚検査3,000円

が申請することで助成されます。

※未使用の助成券と医療機関の領収書が必要です。

私も里帰り先では1回の妊婦検診で10,000円ほど費用が掛かりましたが、後から手続きをすることで2万円程度の助成がされました。

確定申告で医療費控除を申請する

確定申告をすると払いすぎた医療費が返ってきます。

ここで注意なのが、帝王切開の出産でも保険適用外の部分は医療費控除の対象とはならないことです。

2023年の医療費の

産院を選ぶポイント

医師(執刀医)の年齢が若すぎ、高齢すぎない

帝王切開手術は通常医師2~3人体制で行います。

一人は上級医と言って経験豊富でアドバイスできる人

もう一人は執刀医でメインで手術をする人

あとは助手で介助する人

です。

医師(執刀医)の年齢が若すぎだと経験不足で手術を任せるのが心配。

ストレートで医師免許を取ると24歳、研修医2年で26歳、そこから専門医として5年は経験しててほしいところ。35歳~40代が理想です。

逆に高齢(60歳以上)だと老眼で手術で切ったり縫ったりが心配です。

実際、病院で働いていた時、針で縫う作業が困難そうにしている医師を見てきましたので。

施設が新しい病院

古い病院だと、機材が古い場合が多いです。

消毒が使い捨てでなかったりしました。

助産師さんの年齢

助産師、看護師さんを入院前に知るのは難しいですが、HPや口コミで確認できることもあります。

これも医師同様、若すぎると経験不足、高齢だと情報がアップデートされていない(そうでない方ももちろんいますが、高齢な方だけだと心配です)

まとめ

帝王切開の入院ですが、医療費は半分以下で保険適用外に費用がかかっている。

安くしたい場合は総合病院、大部屋がおすすめ。

サービス重視な個人病院、クリニックは割高だが満足度も高い。

産院選びはアクセス、施設の他、医師の数や年齢も重要。口コミを要チェック。

コメント